자연과 사람이 상생하는 환경영향평가

지속가능한 발전을 선도하는 환경 최고 전문가 “환경영향평가사”

<2025년 7월 뉴스레터> 논문소개 : 수변지역 식생복원사업 20년 후의 식물상 변화 분석을 통한 식재방법 개선…

- 07-19

- 13 회

- 0 건

수변지역 식생복원사업

20년 후의 식물상 변화 분석을 통한 식재방법 개선 연구

지용주 박사 (2024)

급속한 산업화와 도시화는 개발사업을 동반하며, 이는 자연 생태계의 훼손으로 이어지고 있다. 이에 따라 자연환경 복원의 필요성이 증대되었으며, 우리나라는 1990년대 후반부터 수변공간을 중심으로 생태복원 사업을 시행해왔다. 그러나 생태복원의 핵심 요소인 식생복원 모델에 있어 장기 모니터링을 통한 검증 연구는 여전히 부족한 실정이다. 본 연구는 생태복원 사업이 시행된 대상지의 20년 후 식생·식물상 변화를 분석하여 식생복원의 식재 개선 방안 도출을 목적으로 한다.

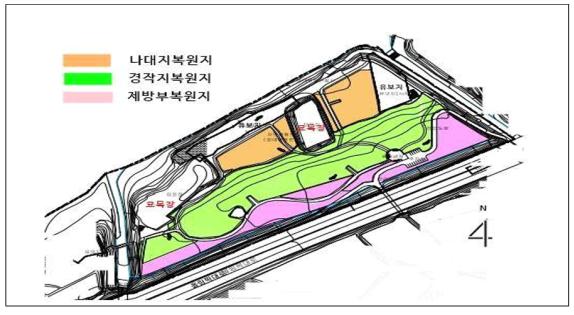

[그림] 고덕수변생태공원 공간 구분

* 자료출처 : 서울시(2003a) 설계도면

사례 연구 대상지는 서울시 강동구 고덕수변생태공원으로, 2003년 식생 복원 모델을 통해 조성된 지역이다. 대조 수변지역으로는 수도권 내 여의도 샛강, 중랑천, 양재천, 청계천, 수원천, 홍제천을 선정했다. 연구를 위해 고덕수변생태공원의 식생·식물상을 조사하고 조성 당시 구분된 3가지 유형에(나대지복원지, 경작지복원지, 제방부복원지) 각각 10m x 10m 방형구 5개씩 총 15개를 설치하여 2023년 3월부터 2024년 4월까지 모니터링을 했다. 대조 수변지역은 1996년에서 2009년 사이에 조성된 사업으로, 2024년에 하천별로 조성 당시 식재수종 대비 현재의 잔존 수종과 이입 수종을 조사하여 식물상을 비교·분석 했다.

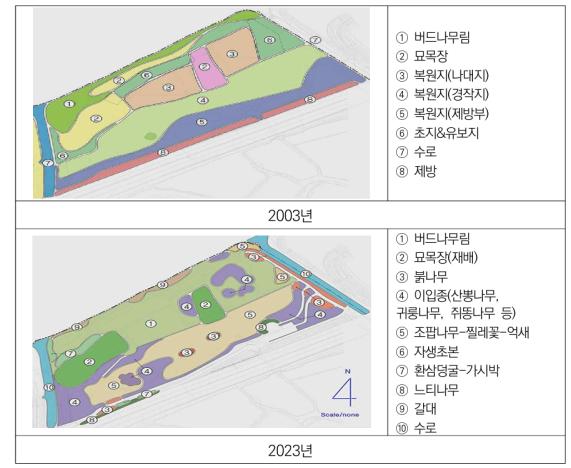

연구 대상지 조사 결과, 2023년 식물상은 총 82과 299종 34변종 3품종 336분류군으로 확인되었다. 라운키에르 생활형 분석에서는 소형지상식물(M)의 비율이 2003년 11.68%에서 2023년 26.49%로 증가했으며, 1년생식물(Th)은 2003년 40.21%에서 2023년 29.13%로 감소하여 초본에서 목본으로 천이가 진행 중인 것으로 나타났다. 생태계 교란 식물은 2003년 조사와 동일한 6종이 확인되었으며, 귀화율은 16.1%에서 14.1%로 감소하였다.

방형구 조사 결과, 식재종의 생존율은 평균 17.07%로 낮은 반면, 자연 이입종의 이입율은 평균 88.03%로 높게 나타났다. 이는 수변 지역의 식생복원 방법의 재검토 필요성을 시사한다. 연구 대상지인 고덕수변생태공원과 대조 하천 6개소 간 유사도 지수는 평균 53.3%로 식생복원 계획과 상관없이 다양한 영향인자들에 의해 유사한 식물종으로 천이가 진행된다는 것을 예측할 수 있다.

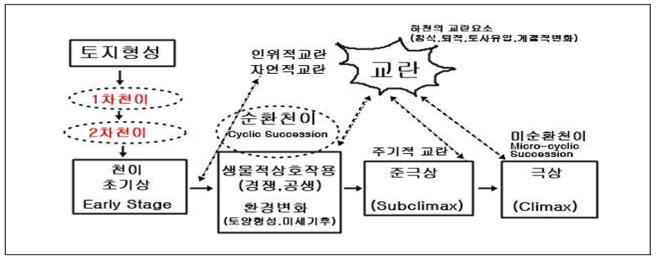

[그림] 하천식생의 천이구조

* 자료출처 : Barbour(1997)외, 환경부(2002)의 이미지를 재구성

식생 천이에 영향을 미친 요인으로는 수위 변동과 침수, 종자산포 방법, 유지관리와 자연 회복력을 도출하였다. 대상지 중 팔당댐 방류로 침수 영향을 받는 지역이 버드나무류가 우점하는 결과를 보였고, 이는 침수 영향지역에서 버드나무군락 중심의 식생 복원 계획이 선행되어야 함을 시사한다. 종자산포 방법에서는 사방이 단절된 상황에서 예상 되는 풍수산포(16.4%) 이외에 동물산포가 43종(33.6%)이 확인되었는데 이는 식생복원 계획에서 종자의 산포 특성을 고려할 필요가 있음을 나타내주는 결과이다.

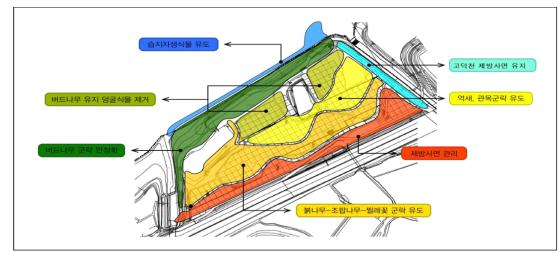

[그림] 고덕수변생태공원 구역별 식생관리 계획

* 자료출처 : 서울시(2024b) 재구성

식생 복원계획에 의한 식재 수종의 높은 고사율은 수변 지역 식생 복원 사업에서 자연 이입종을 활용하는 것이 효율적이라는 결과를 확인했으며, 하층 지피식물 전면 제거 방식의 유지관리 방법은 많은 비용이 들고 숲 생태계 측면에서도 다양성이 저하되는 방식으로 개선되어야 한다.

생태 복원사업에서 식생복원 모델을 적용해 조성한 지역과 식재 없이 기반 환경만 조성한 지역을 대상으로 한 비교 연구에서 20년 후 유사도 지수는 59.1%로, 개척화기법(colonization) 및 핵화기법(nucleation)을 활용한 자연 회복력 방식의 적극적인 도입이 필요한 것으로 나타났다.

[그림] 고덕수변생태공원 현존식생도 (2003년~2023년)

* 자료출처 : 서울시(2003a) 재구성

본 연구는 수변 지역 식생복원 후 20년에 걸친 식생 천이 과정을 장기적으로 모니터링한 결과를 최초로 분석했다는 점에서 의의를 가진다. 이를 통해 자연적인 천이 과정과 그에 영향을 미치는 요인을 규명하고, 기존 식생 복원 방식의 한계를 극복하기 위한 실질적인 대안을 제시하고자 하였다. 앞으로는 다양한 수변 생태계의 특성을 반영한 통합적인 식생복원 모델과 체계적인 모니터링 시스템을 구축하여, 지속 가능한 복원 방안을 마련하기 위한 연구가 필요할 것이다.

# 주요어 : 자연 이입, 장기모니터링, 천이 영향 인자, 식생 유지 관리, 자연회복력, 다중 산포 전략, 식재종 생존율

* 본 논문은 RISS에서 검색하여 원문을 다운받아 볼 수 있습니다.

(아래에서 링크 가능)